Sostenibilità

Un breve aneddoto personale: mi sono laureato in giurisprudenza nel lontano 1975. La tesi era in diritto privato e relatore era il chiarissimo Prof. Trimarchi. Non la faccio lunga, ma la mia affermazione che il “dirigismo” da parte dello stato fosse l’unica via per uscire da una crisi sistematica dell’umanità, mi fece perdere numerosi punti nella votazione finale e suscitai l’indignazione del Preside di facoltà Prof Grassetti che si rifiutò di stringermi la mano al momento della laurea.

Era il periodo nel quale il club di Roma pubblicò “il rapporto sui limiti di sviluppo” e si visse la prima grande crisi energetica del 1973.

Il club di Roma

Era il primo vero passaggio nel quale la scienza affermò che “we had a problem”.

Era l’embrione di un percorso nel quale si coglievano i danni dell’antropocene; dal consumo smodato di risorse naturali, alle diseguaglianze, al problema ecologico, ai problemi sociali.

Fu un momento complesso di presa di coscienza e di contezza che il patto sociale post bellico denotava già non poche incrinature.

Negli anni ‘80 si incomincio a parlare di sostenibilità. Sostenibilità è un termine ambiguo. Deriva dal latino sub tenere. E la domanda è chi sostiene cosa. Chi è il soggetto della azione l’uomo o il mondo. Ci chiarisce il concetto il Rapporto Brundtland è un documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Il nome venne dato dalla coordinatrice Gro Harlem Brundtland, che in quell’anno era presidente del WCED e aveva commissionato il rapporto. La sua definizione era la seguente:

| «lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri» |

| (WCED,1987) |

Ho una deformazione nel guardare al futuro. Ho passato oltre 10 anni nel campo della Previdenza. Ed esiste uno strumento che ci permette di valutare la stabilità di un sistema pensionistico ed è il “bilancio tecnico attuariale”. È uno strumento di previsione. Il bilancio tecnico attuariale, nell’ordinamento giuridico italiano, è un bilancio di previsione di un ente di gestione di forme di previdenza obbligatorie (previdenza di primo pilastro) o di fondi pensione, sviluppato per un periodo futuro fino a 30 anni, oppure a 50 anni o a 90 anni. Esso tiene conto per le entrate contributive o fiscali o dei premi degli assicurati e le uscite previdenziali previste della legislazione vigente o delle rendite previste dai contratti. È sviluppato partendo dai dati iniziali di patrimonio e popolazione degli iscritti, reali, e sulla base delle tabelle attuariali di mortalità della popolazione e dei parametri di sviluppo dell’economia (variazione del PIL, inflazione, rendimento del patrimonio) e delle spese di gestione, valuta l’equilibrio della gestione finanziaria dell’ente o del fondo pensione cui è riferito. Il bilancio tecnico attuariale è redatto dagli attuari.

Si parliamo di valutare un contesto di proiezione a 50 anni. È vero che gli statistici risolvono il tutto con calcoli probabilistici, ma solo se guardiamo il secolo trascorso e i grandi cambiamenti che lo hanno scosso tutte queste valutazioni sono discutibili.

È affascinante dover ragionare con una proiezione a 50 anni od ancor di più a 90. Ma ciò ti induce ad affrontare il futuro sforzandoti di leggerlo nel modo più attento a cogliere ogni possibilità di cambiamento futuro e senza preconcetti culturali.

Ci sono una serie di eventi casuali ma molti eventi possono collegarsi ad una serie di eventi voluti o casuali del comportamento umano.

In questi anni stiamo vivendo una pandemia, stiamo rivivendo una crisi energetica, abbiamo bisogno di risorse alimentari aggiuntive, mancano le materie prime, la necessità di energia é in continuo aumento, la demografia disegna scenari geopolitici in variazione epocale, le scoperte tecnologiche rimischiamo le carte e producono nuove prospettive (si pensi solo alla AI e le ripercussioni sulle professioni o sull’industria).

E’ anche palese il crescere delle diseguaglianze siano esse economiche, sociali o sanitarie.

Un così esponenziale cambiamento globale ha costretto il sistema economico e finanziario ad ad aprirsi a valutazioni nuove e universali, figlie della globalizzazione.

Ma torniamo al concetto di sostenibilità.

sostenibilità

Di fatto “sostenibilità’” è lo sviluppo di un aggettivo “sostenibile”. E la sostenibilità è lo stato di essere di un qualcosa possa essere l’economia, lo sviluppo, l’ambiente, la società e cosi via.

Ma l’atto di essere sostenibile è correlato ad un attore: chi compie l’azione; ed ad un fine: a che scopo si compie l’azione .

Le nazioni dovrebbero perseguire economie, azioni, politiche che sostengano uno sviluppo armonico di un ecosistema globale.

Passiamo all’esempio concreto: l’Italia deve avere, tra l’altro, una politica che favorisca la sostenibilità ambientale. Traducendo il concetto: l’Italia deve avere una politica che favorisca il fatto che l’ambiente non abbia detrimento dalle azioni del paese. L’Italia sostiene quindi, riprendendo la dichiarazione della Brundtland, uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.

E come si fa?

Diciamo quindi che per esempio dobbiamo usare tutti automobile elettriche. Veniamo a scoprire che le batterie di queste auto utilizzano il litio e il litio viene estratto nelle miniere del Congo e che lo estraggono bambini di sei o sette anni.

Congo – Bambino minatore (foto Ekuonews.it)

E incominciano le contraddizioni. È una coperta corta, perché più andremo avanti con questo schema più scopriremo che stiamo cercando di coprire un elefante con un foulard. O ci rimane fuori la proboscide o le grandi orecchie o infine il codino.

E scopriremo che è un problema complesso e, come tutti i problemi complessi, non si risolve con una soluzione semplice.

E scopriamo anche che ogni intervento come dice Lorenz è foriero di conseguenze, a volte sgradevoli:” Il battito d’ali di una farfalla può provocare un uragano dall’altra parte del mondo“ Nella metafora della farfalla si immagina che un semplice movimento di molecole d’aria generato dal battito d’ali dell’insetto possa causare una catena di movimenti di altre molecole fino a scatenare un uragano, magari a migliaia di chilometri di distanza.

Effetto farfalla di Lorenz (foto wikipedia)

Così è per ogni agire umano. Ogni attività crea ripercussioni sull’ambiente, sulla società, sul mondo.

Ogni problema è poi relativo, ha una propria dimensione. Più analizziamo il problema più ci accorgiamo che non possiamo affrontarne solo una parte, ma che l’approccio deve essere “olistico” ovvero si deve analizzare la situazione nel suo complesso, nelle sue interazioni, con la valutazione delle sue conseguenze.

Ed in effetti un simile approccio è quello che ha mosso le Nazioni Unite con l’agenda 2030. Sono stati individuati 17 obiettivi che tentano di creare un sistema di interventi ad ampio spettro tale da affrontare in modo coordinato, complementare e contemporaneo una matrice di problemi.

Si passa dai temi della povertà a quelli della fame; dalla salute alla istruzione; dalla parità di genere alle risorse idriche; dall’energia pulita al lavoro e la crescita economica; dalla diminuzione delle diseguaglianze, alle città e comunità sostenibili; dai consumi alla produzione responsabile; dalla guerra al cambiamento climatico, alla vita sotto l’acqua e sulla terra; dalla pace e la giustizia alla partnership per obiettivi.

obiettivi agenda 2030

Una problema di una vastità assoluta per il quale ciascuno di noi deve svolgere il proprio ruolo con la consapevolezza che quello che fa è condizione necessaria ma non sufficiente.

Ma per procedere nel percorso immaginato dalla agenda 2030 bisogna trovare le risorse economiche per finanziare il programma. Per far questo la finanza ha ritenuto che gli investimenti dovessero essere orientati verso operazioni che fossero compatibili con un sviluppo sostenibile. E quindi dovremo abituarci ad alcuni termini o acronimi.

ESG, PRI, SRI, Social Impact.

Con l’adozione nel 2011 a Göteborg (Svezia) della Strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile, piano a lungo termine per il coordinamento delle politiche ai fini di uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale, a fornire misure concrete che interessano tutte le dimensioni dello sviluppo.

La sostenibilità economica riguarda la capacità di un sistema economico di produrre reddito e lavoro in maniera duratura; la sostenibilità ambientale interessa la tutela dell’ecosistema e il rinnovamento delle risorse naturali; la sostenibilità sociale è la capacità di garantire che le condizioni di benessere umano siano equamente distribuite.

L’affermazione della visione integrata delle tre dimensioni dello sviluppo, abbracciata anche dalla responsabilità istituzionale, si concretizza proprio nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che fonde in un tutt’uno: dimensione ecologica: riproducibilità delle risorse; dimensione economica: efficienza, crescita; dimensione sociale; equità.

La volontà è quindi quella di orientare le attività economiche affinché vengano incentivati e premiati gli investimenti diretti a soddisfare uno sviluppo sostenibile.

Sono gli investimenti ESG

Environmental che significa ambiente; sono criteri ambientali e valutano come un’azienda si comporta nei confronti dell’ambiente nel quale è collocata e dell’ambiente in generale.

Social l’impatto e la relazione con il territorio, con le persone, con i dipendenti, i fornitori, i clienti e in generale con le comunità con cui opera o con cui è in relazione.

Governance infine riguarda i temi di una gestione aziendale ispirata a buone pratiche e a principi etici, in questo ambito i temi sotto esame riguardano le logiche legate alla retribuzione dei dirigenti, il rispetto dei diritti degli azionisti, la trasparenza delle decisioni e delle scelte aziendali, il rispetto delle minoranze.

PRI Principles of responsible investment

Le Nazioni Unite hanno ritenuto di sostenere un approccio di “moral suasion rispetto alla sostenibilità. Hanno quindi agevolato non solo l creazione dei principi di investimenti responsabili, dando vita ad un segretariato dei Principi per l’Investimento Responsabile che nasce sotto lo stimolo dell’UNEP United Nations Enviroment Program e dell’UNGC United Nations Global Compact

Il PRI è il principale promotore mondiale di investimenti responsabili. Funziona come uno strumento associativo di condivisione allo scopo di:

comprendere le implicazioni di investimento dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG);

per supportare la sua rete internazionale di investitori firmatari nell’incorporare questi fattori nelle loro decisioni di investimento e di proprietà.

Il PRI agisce nell’interesse a lungo termine:

dei suoi firmatari; dei mercati finanziari e delle economie in cui operano e, in ultima analisi, dell’ambiente e della società nel suo insieme.

Il PRI è veramente indipendente. Incoraggia gli investitori a utilizzare investimenti responsabili per aumentare i rendimenti e gestire meglio i rischi, ma non opera per il proprio profitto; si impegna con i responsabili delle politiche globali ma non è associato ad alcun governo; è sostenuto, ma non fa parte delle Nazioni Unite.

Lo scopo quindi è quello di supportare gli investitori responsabili, per creare mercati sostenibili, che contribuiscono a un mondo più prospero per tutti.

Persegue l’ attuazione di sei principi

I Principi sono volontari e aspirazionali. Offrono un menu di possibili azioni per incorporare le questioni ESG e i singoli aderenti si impegnano a :

Principio 1: Incorporare le questioni ESG nell’analisi degli investimenti e nei processi decisionali.

Principio 2: essere proprietari attivi e incorporare le questioni ESG nelle singole politiche e pratiche di proprietà.

Principio 3: cercare un’adeguata informativa sulle questioni ESG da parte delle entità in cui investiamo

Principio 4: Promuovere l’accettazione e l’attuazione dei Principi nel settore degli investimenti.

Principio 5: Lavorare insieme per migliorare l’efficacia nell’attuazione dei Principi

Principio 6: Riferire annualmente sulle proprie attività e sui progressi verso l’attuazione dei Principi.

Ma come si fa a verificare se una politica economica è sostenibile? Bisogna misurarla ovvero creare indici atti a graduare la capacità di rispondere a un valutazione comparata dei principi ESG

Uno dei sistemi adottati sono gli indici SRI (o indici di sostenibilità) sono indici di borsa composti da titoli selezionati in base alle performance ESG degli emittenti. Possono essere costruiti a partire da diversi criteri, tra cui:

- esclusione di singoli emittenti o di interi settori considerati controversi, come i combustibili fossili, le armi, l’alcol, il tabacco, ecc. (esclusioni);

- selezione degli emittenti migliori all’interno di un universo, di una categoria o di una classe di attivo (best in class);

- focalizzazione su uno o più temi di sostenibilità, come il cambiamento climatico, l’efficienza energetica, la salute, (indici tematici).

Gli indici di sostenibilità possono essere utilizzati per la costruzione di prodotti SRI: per esempio, alcuni fondi selezionano i titoli in portafoglio all’interno di determinati indici SRI, altri invece, come gli ETF, ne replicano l’andamento. Inoltre, gli indici SRI possono fungere da termine di confronto (benchmark) per misurare le performance di sostenibilità di singoli titoli.

Confrontati con gli indici tradizionali, infine, permettono di verificare se l’integrazione dei criteri ESG nei processi d’investimento sia o meno penalizzante in termini di rendimento.

Il primo indice SRI in termini cronologici è il Dow Jones Sustainability World Index: introdotto nel 1999, include 2500 aziende leader a livello mondiale per performance di sostenibilità.

I soci del Forum per la Finanza Sostenibile, “che elaborano indici SRI sono:

- ECPI, specializzato, in particolare, nell’elaborazione di indici tematici

- FTSE Russell (London Stock Exchange Group)

- Morningstar

- MSCI

- Refinitiv

- S&P Global Ratings

- Vigeo Eiris

Social impact

Per investimenti ad impatto sociale si intende un’ampia gamma di investimenti basati sull’assunto che i capitali privati possano intenzionalmente contribuire a creare impatti sociali positivi e, al tempo stesso, rendimenti economici. L’intenzionalità proattiva con cui l’investitore persegue lo scopo sociale, insieme al ritorno economico, distingue questa nuova generazione di investimenti.

L’impact investing si distingue per:

L’intenzionalità dell’investitore di generare un impatto sociale;

L’aspettativa di un rendimento economico che motiva l’investitore;

La flessibilità del tasso di rendimento atteso che può posizionarsi al di sotto del livello medio di mercato o allinearsi ai rendimenti di mercato;

La varietà degli strumenti finanziari utilizzati e delle forme di intervento che spaziano dal debito all’equity puro;

La misurabilità dell’impatto, fondamentale per assicurare trasparenza e accountability.

E si torna al problema della misurazione.

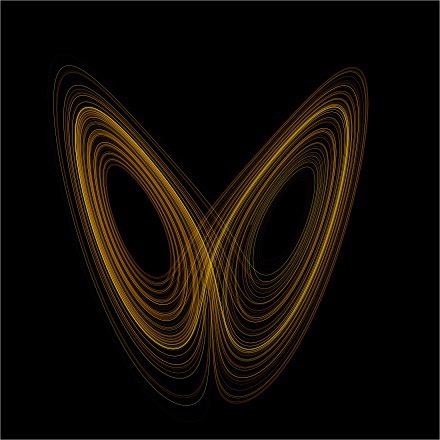

Molti sono gli indici realizzati che ponderano i vari elementi in gioco

perché ogni voce si può splittare in innumerevoli sottovoci.

Non si può quindi limitare la valutazione di sostenibilità al concetto puramente ambientale o ecologico, ma è un complesso di azioni volte a individuare un equilibrio sistemico.

Misurabilità

Uno dei problemi principali delle “questione sostenibilità “ è la questione della misurabilità degli effetti delle nostre azioni.

I matematici e i finanzieri hanno cercato di elaborare dei modelli atti a prevedere gli effetti di ogni intervento effettuato. Nascono così matrici complesse con centinaia di variabili tese ad individuare l’effetto reale delle azioni compiute.

Un buon schema di analisi ed una fin troppo completa matrice è stata realizzata da Filippo Ararari, cervello che si è trasferito in Gran Bretagna dove fra l’altro è cofondatore di una società che si chiama Plusvalue ed in Italia è membro, tra l’altro dell’Impact Advisory Board di Banca Intesa.

Lo studio di questi modelli ha dimostrato come si possano agevolmente trovare una serie di indicatori, misurarli ma poi nasce il problema del individuare il peso da attribuire ad ogni singolo indicatore.

È l’oggettività di questi dati è limitata, concorrono diverse logiche per valutarli e gli approcci possono o essere etici, filosofici, culturali, politici, ideologici, religiosi.

Su questo tema anche alcune componenti della Chiesa Cattolica si sono mosse. Per citarne una la iniziativa Values’ Metrics che si prefigge di applicare valutazioni di impatto collegate alla encicliche Laudato Si e Fratelli tutti.

Tra i Partners oltre il Vaticano, Core Values e il sistema Confcommercio con il fondo FON.TE.

È un sistema complesso e non per nulla quest’anno è stato attribuito il Premio Nobel al fisico Giorgio Parisi per lo studio dei sistemi complessi ed in particolare come cita il comitato del premio su un sistema complesso che è quello del “clima della terra” che rappresenta una porzione del nostro ragionamento.

D’altro canto anche l’attribuzione del premio Nobel in economia a David Card e per metà, congiuntamente, a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens rientra nella logica di riconoscere quegli studi che, come dice l’accademia “ci hanno fornito nuove informazioni sul mercato del lavoro e hanno mostrato quali conclusioni su causa ed effetto si possono trarre dagli esperimenti naturali. Il loro approccio si è diffuso in altri campi e ha rivoluzionato la ricerca empirica”.

come di mangia un elefante? a fette

Come deve procedere il mondo economico in una tale complessità. C’è una freddura che ci chiede: “come si mangia un elevante” e la risposta banale è “ a fette.

Il mondo economico deve approcciarsi con la coscienza che il problema è vitale per l’umanità, necessità di un approccio olistico, che si deve procedere per approssimazioni progressive. È la sfida attuale dell’umanità che rende necessario che non ci illuda che per raggiungere più in fretta la meta ci si possa permettere di “tagliare i tornanti.

Ricordiamoci un problema complesso ha solo soluzioni complesse