Ho avuto modo, nelle scorse settimane il nuovo libro di Alec Ross: “I furiosi anni venti”. Avevo conosciuto Alec qualche anno fa ad un convegno di Ambrosetti a Cernobbio. È un professore universitario. Insegna a Bologna. È stato Senior Advisor del Segretario di Stato USA fino al 2013.

È una mente lucida che riesce a darti spunti, come fa nel libro, per analizzare la realtà mondiale da punti di vista innovativi. Ma non voglio fare la recensione del libro. Mi limito a dire: val la pena di essere letto. Voglio trarre spunto da uno dei molti stimoli che ci offre per fare un ragionamento.

Mi ha molto colpito un passaggio. L’autore riporta una una considerazione di Richard Trumka, sindacalista, presidente della AfI-Cio, “ che mi citava uno studio dei politologi Yascha Mounk e Roberto Stefan Foa. Trumka mi ha detto: “Hanno chiesto ai millennial quanto sia importante vivere in una democrazia. Il 30 per cento dei millennial ha risposto che è importante vivere in una democrazia negli Usa. Ma il 70 ha risposto di no, anzi, il 24 per cento ha detto che fa schifo vivere in una democrazia.”

E questo riferimento mi ha colpito fortemente. Sono stato portato a metterla in relazione a quanto avviene oggi nel mondo e che è, di fatto, stato innescato dalla Pandemia. E tra gli altri avvenimenti che vanno dal fenomeno dei gilet gialli, al movimento di QAnon, cito due fenomeni a noi vicini: i No vax ed il movimento degli ecologisti di Greta Thunberg.

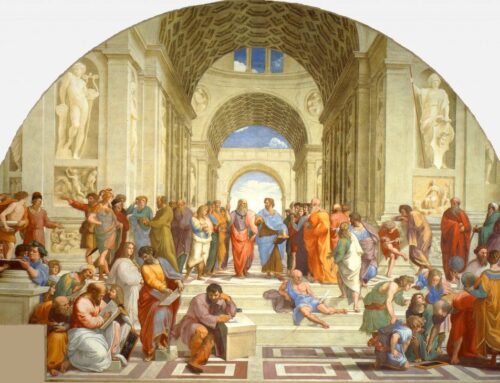

E associo ai fatti e ai discorsi che sentiamo tutti giorni un passaggio che è stato un pilastro della mia formazione culturale. Paolo Rossi ci ha regalato una versione teatrale del discorso di Pericle agli ateniesi. Ma ricordo una frase riportata da Tucidide : “Noi abbiamo una forma di governo che non guarda con invidia le costituzioni dei vicini, e non solo non imitiamo altri, ma anzi siamo noi stessi di esempio a qualcuno. Quanto al nome, essa è chiamata democrazia, poiché è amministrata non già per il bene di poche persone, bensì di una cerchia più vasta: di fronte alle leggi, però, tutti, nelle private controversie, godono di uguale trattamento; e secondo la considerazione di cui uno gode, poiché in qualche campo si distingue, non tanto per il suo partito, quanto per il suo merito, viene preferito nelle cariche pubbliche; né, d’altra parte, la povertà, se uno è in grado di fare qualche cosa di utile alla città, gli è di impedimento per l’oscura sua posizione sociale.”

Pericle ha avuto necessità di spiegarlo ai propri cittadini mentre infuriava la guerra e la peste.

Ed ebbe necessità perché gli Ateniesi avevano dubbi. La democrazia è una cosa scomoda, il fondamento della quale è il confronto e dopo il confronto il consenso. È un processo di “bla, bla, bla” inutili direbbe Greta. Ma forse non si capisce che un problema complesso non ha mai soluzioni semplici, ma soluzioni complesse. E per affrontare scelte complesse ci vogliono strategie condivise.

Vengo da una generazione che ha fatto della Democrazia la base della propria cultura. Ricordo che da giovane si declinava la parola Democrazia con le parole cultura, scienza, conoscenza, confronto e tante altre parole che venivano forse dall’esperienza dei nostri padri determinata dall’effetto della “mancanza di democrazia”.

E la teoria del “bla bla bla”, la tendenza dei millennials e della Generazione Z a semplificare, ad esorcizzare la complicazione determinata da riti antichi che dovrebbero rispettare le opinioni di tutti anche di quelli la cui opinione è maggiormente isolata, si traduce in un appello di fatto al decisionismo, alla guida illuminata, al leader carismatico.

Probabilmente è il frutto della democrazia della rete, dove le opinioni non possono essere pesate in maggioranze o minoranze ma si usa il sistema del “uno vale uno” contro le aggregazioni e le intermediazioni sociali. E i followers, i seguaci, sono parte passiva di un simulacro di consenso.

La cultura della rete è un luogo aperto ad una violenza sottile. È la shitstorm, un meccanismo che abbiamo imparato a riconoscere. È una tattica di guerriglia digitale: un gruppo di persone si organizza per inondare di commenti negativi un profilo, che sia quello di un politico, di un ristorante o un giornale.

Da inizio novembre gli attivisti digitali che fanno parte di questo movimento hanno deciso di muoversi contro l’app Verifica C19, lo strumento distribuito dal dipartimento per la Trasformazione digitale che serve a controllare i Green pass. Il rating di questa app negli store digitali è crollato a picco e gli spazi dedicati alle recensioni si sono riempiti da commenti simili, tutti sulla stessa linea: «Applicazione che discrimina le persone».

L’obiettivo, dichiarato da posts e tutorial, era quello di aumentare il numero di segnalazioni negative e far rimuovere l’app dagli store, rendendo così più difficile il controllo del Green pass. Per adesso Verifica C19 rimane salda al suo posto. L’app è stata riempita da una discreta mole di recensioni positive che hanno equilibrato il punteggio. Certo, in entrambi i casi si tratta più di commenti da tifoseria che di analisi tecniche sul funzionamento dell’applicazione.

Nella cultura della mia generazione, dicevo, la scienza è sempre stata un tassello fondamentale nello sviluppo dell’umanità e lo sviluppo della crescita umana dovrebbe significare una corrispondente crescita della democrazia. La scienza, la cultura, la conoscenza e la bellezza che derivano da esse erano gli obiettivi della mia generazione. Probabilmente li abbiamo falliti, compiendo anche noi alcune semplificazioni. Abbiamo tentato di annientare le diseguaglianze, appiattendo il tutto, affossando il riconoscimento dei talenti individuale e frustrando i principi della meritocrazia.

Democrazia è un termine ampio: veniva usato per definire un governo in un paese dove c’erano meteci e schiavi. Poi andò bene per società dove la discriminante era il censo e lo status. Poi andò bene per sistemi nei quali era precluso il voto a donne e a minoranze. È un termine che si affina in corrispondenza ed dell’evoluzione del sistema sociale tendenzialmente per raffinarsi, per essere più inclusiva, per cancellare le aree grigie. A volte però si può cadere a furia di affinare la democrazia che essa divenga così sottile che non la so vede più.

Quale sarà la democrazia del 21secolo?