La locomotiva in lunigiana

La locomotiva della Lunigiana: ribellioni e memorie tra Guccini e i moti del 1883

di Gianroberto Costa

Da quando vivo a Filattiera, una piccola comunità nel cuore della Lunigiana, mi ritrovo spesso a riflettere sul passato di questa terra, così ricca di storie di ribellione, lavoro e speranza. È un territorio che ha sempre custodito un’anima ribelle, dai moti anarchici del 1883 alle lotte silenziose delle campagne. Eppure, è stato un mio amico, Marco di Ceretoli, a farmi vedere tutto con occhi nuovi. La sua passione per Francesco Guccini e in particolare per la canzone “La Locomotiva” mi sembrava difficile da comprendere, almeno fino a poco tempo fa.

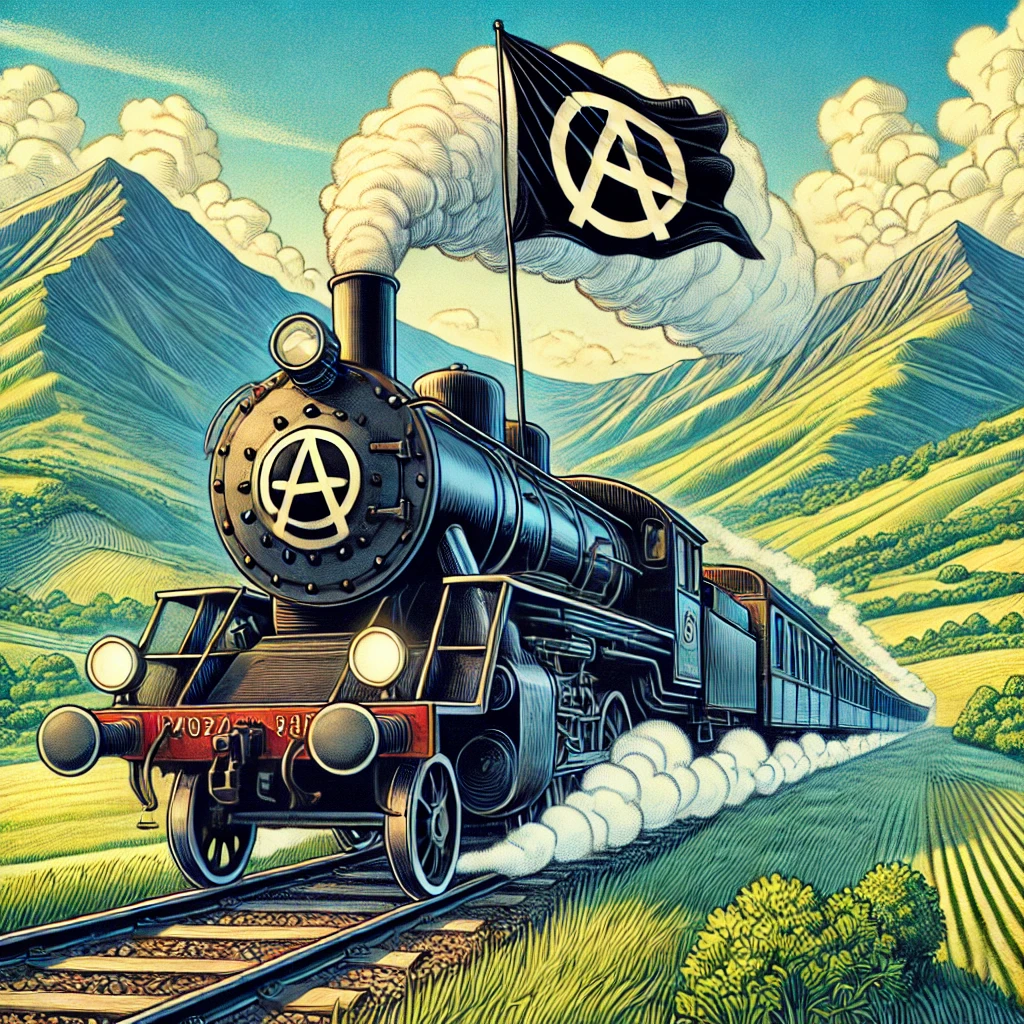

Un’intervista a Guccini pubblicata sul Corriere della Sera mi ha aperto gli occhi. In quell’articolo, il cantautore racconta come abbia scritto la sua celebre ballata in soli venti minuti, ispirandosi alla figura di Pietro Rigosi, un anarchico ferrarese che si lanciò con una locomotiva contro un treno di “signori”. Guccini spiega che non ha mai pensato alla violenza come messaggio della canzone, ma piuttosto al gesto disperato di un uomo che, con coraggio e ingenuità, si scaglia contro un sistema che percepisce come profondamente ingiusto.

E allora mi sono chiesto: cosa racconta oggi quella locomotiva? Forse parla anche di Filattiera, di Pontremoli e della Lunigiana, dove nell’Ottocento la lotta anarchica trovò rifugio tra le montagne, lasciandoci in eredità episodi tanto drammatici quanto affascinanti.

I moti del 1883: l’anima ribelle della Lunigiana

Nel 1883, la Lunigiana fu attraversata da tensioni sociali e politiche che trovarono la loro massima espressione nei moti anarchici di Carrara e nelle aree circostanti. Ma le loro ripercussioni si fecero sentire anche nei piccoli borghi della regione, come Filattiera e Pontremoli, che divennero luoghi di passaggio e rifugio per molti attivisti.

Un episodio significativo accadde a Pontremoli, dove, durante il mercato settimanale, alcuni anarchici distribuirono volantini contro l’aumento delle tasse e le disuguaglianze sociali. Si racconta che i volantini, stampati clandestinamente, furono nascosti sotto le cassette di frutta per evitare i controlli delle autorità. Quando i carabinieri cercarono di sequestrarli, si scatenò un tumulto, e alcuni attivisti riuscirono a fuggire verso i villaggi montani, tra cui Ceretoli e le frazioni di Filattiera, protetti dalla solidarietà delle comunità locali.

Le grotte della resistenza

Filattiera e le sue montagne furono anche un rifugio per gli anarchici in fuga. Molte grotte divennero luoghi di incontro segreto, dove si discuteva di giustizia sociale e si pianificavano azioni di protesta. Un aneddoto racconta di una riunione notturna illuminata da candele di sego, durante la quale gli attivisti intonarono canzoni ribelli, alcune delle quali riecheggiano ancora oggi nella memoria orale della Lunigiana.

Questi rifugi non furono mai individuati dalle autorità, che invece concentrarono i loro sforzi sui centri urbani, lasciando ai villaggi montani la libertà di proteggere i ribelli.

Un simbolo sulle montagne

Durante i moti del 1883, i lavoratori delle cave di marmo di Carrara issarono bandiere rosse e nere sulle vette delle Alpi Apuane, simbolo di resistenza contro un sistema che consideravano oppressivo. Sebbene l’episodio si sia svolto lontano da Filattiera, quelle bandiere furono visibili fino ai villaggi della Lunigiana e rimasero un segno di speranza e solidarietà per giorni, prima che le autorità riuscissero a rimuoverle.

Guccini e la memoria ribelle

“La Locomotiva” è una canzone che sembra parlare direttamente a questa storia. Come il gesto di Pietro Rigosi, anche i moti della Lunigiana furono una ribellione simbolica più che reale, una sfida disperata a un sistema che sembrava immutabile. Guccini stesso, nell’intervista, racconta: “Non ho mai pensato che la canzone potesse incitare alla violenza. Era una storia, un mito, una leggenda di lotta.”

E forse è proprio questo il punto: la Lunigiana, come la locomotiva di Guccini, non si è mai arresa. Ha continuato a correre, anche quando il binario sembrava finire nel nulla. Quelle storie di anarchici, di bandiere sulle montagne e di volantini distribuiti di nascosto non sono solo ricordi del passato, ma lezioni di coraggio e resistenza.

La locomotiva della Lunigiana

Oggi, ascoltando “La Locomotiva”, riesco a comprendere meglio la passione del mio amico Marco. È la stessa passione che anima chi conosce la storia della Lunigiana: una terra dove i piccoli gesti di ribellione hanno sempre avuto un significato enorme. Dove le montagne custodiscono ancora il ricordo di quei giorni, come un’eco che non si spegne mai.

E così, forse, anche noi siamo come quella locomotiva: spinti avanti da una forza interiore, decisi a non fermarci mai, anche quando il mondo sembra andare nella direzione opposta.

Fonti

1.Cazzullo, A. (2024, 31 dicembre). Ho scritto la Locomotiva in 20 minuti: ero stremato. Non ho mai pensato potesse indurre alla violenza. Intervista a Francesco Guccini. Corriere della Sera, pp. 26. Recuperato da https://www.corriere.it

2.Mazzoni, L. (2018). Le grotte della ribellione: Rifugi e incontri segreti in Lunigiana. Carrara: Edizioni Apuane.

3.Peruzzi, G. (2013). Anarchismo e movimento operaio in Lunigiana: I moti del 1883. Pisa: Edizioni BFS.

4.Tamburini, F. (1998). Il movimento anarchico in Italia: Storie, protagonisti e vicende locali. Roma: Edizioni Antistato.

5.Rocchi, M. (2007). Storie di anarchia e resistenza nelle Alpi Apuane: Le radici di una ribellione. Firenze: La Nuova Italia.

6.Lotti, G. (2001). La Lunigiana nell’Ottocento: Economia, società e politica. Milano: FrancoAngeli.

7.Wikipedia. (n.d.). Moti di Lunigiana. Recuperato da https://it.wikipedia.org/wiki/Moti_di_Lunigiana