La mossa del cavallo

L’Europa continua a raccontarsi una guerra che non riesce a pensare fino in fondo.

Il lessico è quello dell’emergenza permanente, dell’incombere del nemico, dell’urgenza di armarsi. Ma più il racconto si fa apocalittico, più l’azione resta esitante. È il paradosso europeo: l’allarme cresce, la decisione arretra.

Si evoca lo scontro, ma il comportamento reale suggerisce altro. Non lo scontro: l’acquisto. Acquisto di protezione, di gas, di armi, di tecnologie, perfino di narrazioni strategiche preconfezionate. L’Europa non esercita potere: lo compra. E nel farlo accetta implicitamente che siano altri a definire il problema, il campo, le alternative possibili.

Eppure, se si prova a uscire dal riflesso condizionato e si guarda la realtà per quella che è, la domanda che dovrebbe guidare qualunque strategia torna con una semplicità quasi disarmante: chi può realisticamente occupare l’Europa?

Non in senso retorico, ma materiale. Chi avrebbe la capacità militare, logistica, politica di conquistare e tenere un continente di mezzo miliardo di abitanti, altamente urbanizzato, interdipendente, con economie integrate e società complesse? La risposta è evidente: nessuno.

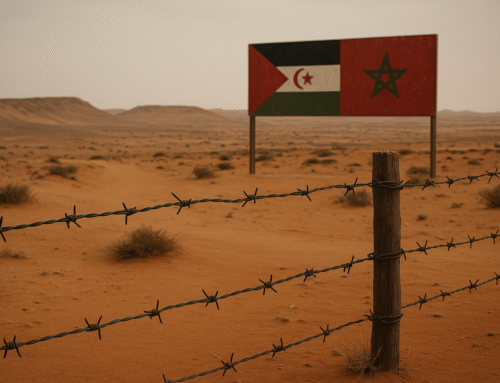

La storia insegna che l’Europa non viene conquistata frontalmente. Viene divisa, neutralizzata, resa subalterna, trasformata in terreno di regolazione dei rapporti di forza altrui. È ciò che è accaduto tra il 1494 e il 1870, quando le grandi potenze europee si sono combattute sulla penisola italiana. È ciò che è accaduto alla Polonia, ai Balcani, al Caucaso. Non occupazione, ma condominio forzato.

Ed è qui che la narrazione corrente sbaglia bersaglio. La minaccia che incombe sull’Europa non è l’invasione, ma la ricollocazione geopolitica. Nel nuovo ordine mondiale che sta prendendo forma – centrato su grandi spazi continentali e su potenze neo-imperiali – il rischio per l’Europa non è la sconfitta militare, ma la perdita di soggettività. Diventare uno spazio contendibile, non un attore. Non campo di battaglia, ma zona di influenza.

Sabino Cassese ha descritto con precisione questo scenario parlando di “giganti disuguali”. Gli Stati Uniti, la Cina, la Russia sono giganti per territorio, popolazione o potenza militare; l’Europa lo è per economia, welfare, capacità normativa. Ma è un gigante che non decide, perché non parla con una sola voce. Il diritto di veto in politica estera – nato con intenzioni nobili – si è trasformato in un meccanismo di paralisi strutturale. Pochi governi possono bloccare tutto. E spesso lo fanno mentre beneficiano massicciamente dei fondi europei.

In questo contesto, l’insistenza quasi ossessiva sulla dimensione militare appare fuorviante. Non perché la difesa non sia necessaria – lo è – ma perché non è il nodo centrale. Anche ammesso che l’Europa avvii oggi un serio processo di integrazione militare, i tempi sarebbero lunghi: almeno dieci anni. Nel frattempo il mondo si riorganizza. E soprattutto, l’Europa dispone già di strumenti di deterrenza enormemente più immediati.

La vera forza europea è economica, normativa, culturale, scientifica. L’Unione è il primo mercato del mondo, impone standard che condizionano intere filiere globali, produce ricerca, università, conoscenza. È una potenza regolatoria senza eguali. Ma questa forza non viene esercitata come potere. Viene gestita come amministrazione. Neutralizzata dalla paura di dividere, di provocare, di rompere equilibri che in realtà si stanno già dissolvendo.

Qui diventa utile la chiave interpretativa proposta da Dario Fabbri: le grandi potenze agiscono in base alla coerenza tra struttura interna e ambizione esterna. Gli Stati Uniti attraversano una fase di depressione strategica: impero costoso, società polarizzata, alleanze percepite sempre più come oneri. Da qui il ritorno a una logica cruda di interessi, sfere di influenza, rapporti transazionali. Non è un’anomalia legata a una singola leadership: è una tendenza profonda.

In questo quadro, la Groenlandia non è una bizzarria. È un segnale. Quando un presidente americano propone di “acquistare” un territorio europeo, non sta facendo folklore. Sta normalizzando un’idea: i territori come asset strategici. Basi militari, risorse minerarie, rotte artiche. Nessun carro armato, nessuna invasione. Solo la politica di potenza che torna a parlare senza filtri. L’Europa ha sorriso. Avrebbe dovuto riflettere.

Ed è qui che emerge una rimozione ancora più grave: la Russia come parte dell’Europa. Non in senso politico contingente, ma storico e strategico. Pensare la Russia solo come alterità asiatica, come nemico ontologico, significa consegnarla definitivamente a una postura imperiale antagonista. Significa rinunciare a una possibile architettura di sicurezza europea inclusiva, che è stata – non a caso – l’ossessione di De Gaulle e l’orizzonte di Gorbaciov.

Gli accordi di Helsinki del 1975 nascevano da questa intuizione: la sicurezza europea non può essere costruita contro la Russia, ma solo con la Russia. Non per ingenuità, ma per realismo. Tocqueville lo aveva visto con due secoli di anticipo: americani e russi come potenze destinate a crescere specularmente, l’Europa stretta in mezzo. L’errore europeo è stato credere di potersi rifugiare stabilmente sotto un ombrello altrui, rinunciando a pensare se stessa come soggetto strategico.

Carlo Rovelli coglie un punto essenziale quando denuncia l’illusione del dominio permanente occidentale e invoca il multilateralismo. Ma sottovaluta il fattore potenza. Il mondo non è un seminario. Allo stesso modo, chi riduce tutto al riarmo e alla deterrenza nucleare sbaglia bersaglio. Le armi atomiche – come ricordava Einstein – sono potenti ma stupide: servono a distruggere, non a governare. Non costruiscono ordine, congelano il caos.

La vera sfida per l’Europa non è scegliere tra pacifismo e militarismo. È uscire dalla subalternità psicologica. Smettere di reagire, iniziare a impostare. Usare la propria deterrenza reale – economica, culturale, scientifica – per influenzare gli equilibri. Difendersi senza isteria. Dialogare senza servilismo. Pensare la Russia come problema, sì, ma anche come parte di una soluzione possibile. Pensare gli Stati Uniti come alleato, non come tutore.

Forse la vera “mossa del cavallo” non è alzare la voce o accumulare armi. È immaginare – e praticare – un’Europa che non sia periferia di nessun impero. Né americano, né russo, né cinese. Un’Europa capace di deterrenza senza paranoia, di politica senza narrazione apocalittica, di potere senza imitazione.

Come spesso accade negli scacchi, il problema non è il nemico.

È la posizione.