9 febbraio 2021 By Gianroberto Costa

Sembra di vivere un capitolo di un volume sul “grande gioco”, la partita giocata a fine 800 tra Gran Bretagna e Russia per la conquista del mondo. Oggi, a due secoli di distanza, come in una partita di Stratego, i motivi sono gli stessi e i luoghi sono molto simili.

I protagonisti sulla scena parzialmente diversi. I protagonisti principali sono Stati Uniti e Cina. Molti altri attori rimangono in posizioni comprimarie. Non c’e più il colonialismo diretto, sostituito dalle aeree di influenza. Il predominio del mare non è più in mano alla flotta di sua maestà britannica. I competitor sugli oceani sono ormai Stati Uniti. Russia e Cina. E questa competizione richiama la massima attribuita a Temistocle : “Chi ha il dominio del mare ha il dominio di tutto”.

E’ una epoca la nostra nella quale vi é la riscoperta della centralità del mare, a livello economico quanto politico. Le potenze mondiali se ne contendono tuttora il dominio, tra esibizioni di forza, discussioni pacifiche e operazioni di salvaguardia. Il dibattito sulla talassocrazia, dai tempi di Temistocle, non sembra dunque essersi mai arrestato.

Forti sono le tensioni tra Cina e Stati Uniti sul dominio dei mari orientali, del mar della Cina. A volte sono stati battuti i tamburi di guerra.

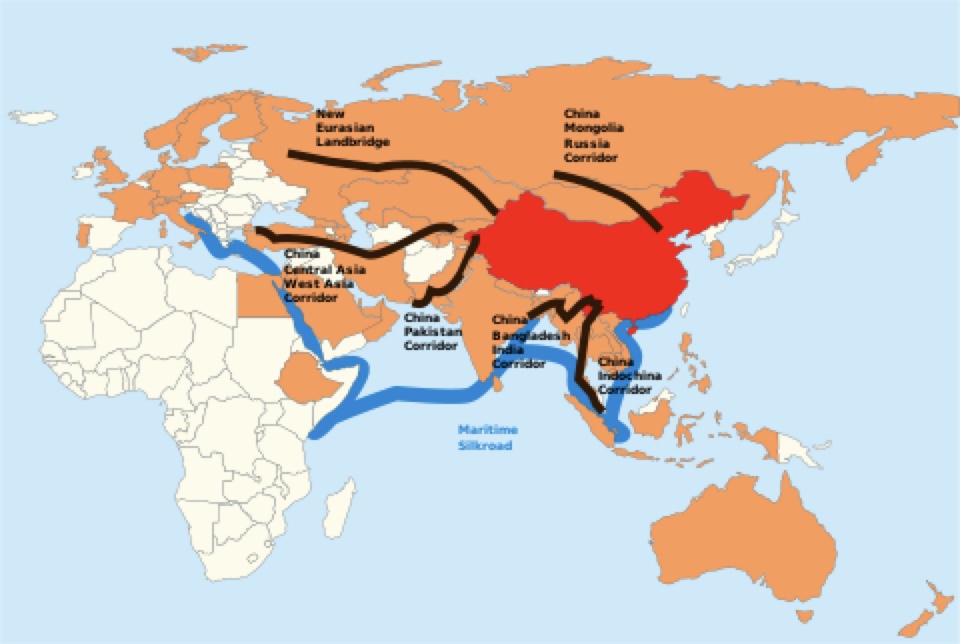

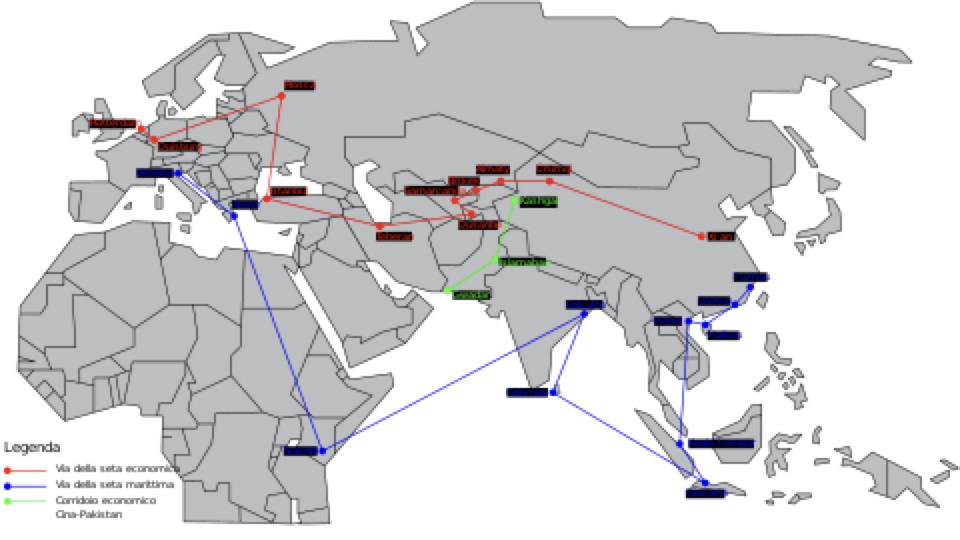

La Cina, vincolata nella sua espansione sul Pacifico, ha recuperato un progetto antico quello della via della seta. Un percorso terrestre destinato però a confrontarsi sul percorso con una situazione geopolitica particolarmente difficile. Il pensiero di giungere ai mercati europei passa attraverso il Pakistan, l’Afganistan, l’Iran, l’Irak, la Siria, la Turchia, oppure attraverso un accordo forte per attraversare il territorio russo. È un percorso dove instabilità politica e guerre sono l’ostacolo principale.

Membri della Banca Asiatica d’Investimento per le Infrastrutture in ocra

I sei corridoi della Nuova Via della Seta in nero

Via della Seta marittima in blu

Ma quali mercati sono l’obiettivo vero del Dragone? Sicuramente l’Europa, L’Africa, l’America Latina. I mercati asiatici si possono considerare conseguiti.

E lo scenario della competizione si sposta. Assume quindi centralità l’Oceano Indiano e l’Africa.

L’Oceano Indiano è libero da strategie di vero dominio. I punti critici sono gli stretti di Hormuz e il Mar Rosso. Mare difficile, dove c’è ancora spazio, nel XXI, per i pirati siano essi somali, eritrei o arabi. Ma un mare senza egemonie reali.

L’Africa per il Dragone è importante.

La quantità di investimenti diretti esteri della Cina in Africa è cresciuta rapidamente negli ultimi dieci anni.

La Cina concentra molti dei suoi investimenti sull’abbondanza africana di materie prime necessarie per la produzione di beni, come platino, cobalto, manganese e uranio.

La Cina è politicamente motivata a investire in Africa perché il continente rappresenta una prima opportunità per la Cina di espandere in modo significativo la sua presenza e influenza globale.

L’Africa è un mercato emergente e offre alla Cina la possibilità di ottenere crescita e rendimenti elevati dai suoi investimenti.

L’estrazione mineraria e il petrolio rimangono l’obiettivo principale degli investimenti cinesi. Tuttavia, gli investimenti del paese si estendono praticamente a tutti i settori di mercato, compreso tutto, dalle infrastrutture alla lavorazione degli alimenti. Gli investimenti della Cina nelle infrastrutture in gran parte sottosviluppate delle nazioni africane sono particolarmente forti e comprendono aree chiave come servizi pubblici, telecomunicazioni, costruzione di porti e trasporti.

La posta in gioco in Africa è alta a causa della ricca abbondanza di materie prime del continente. Si stima che l’Africa contenga il 90% dell’intera fornitura mondiale di platino e cobalto, metà della fornitura mondiale di oro, due terzi del manganese mondiale e il 35% dell’uranio mondiale. Inoltre rappresenta quasi il 75% del coltan mondiale, un importante minerale utilizzato nei dispositivi elettronici, compresi i telefoni cellulari.

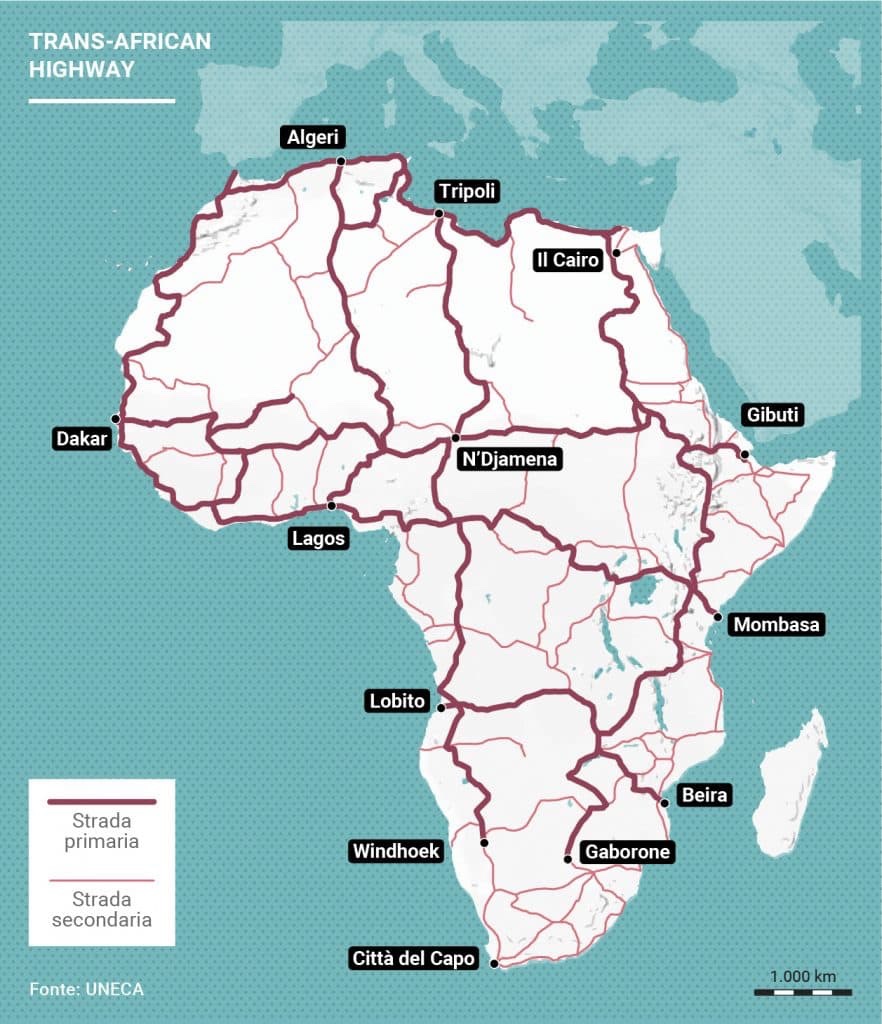

Nel 1971, la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa (UNECA) ha previsto la Trans-African Highway (TAH), una rete di nove autostrade che si estenderebbero per un totale di 60.000 km (37.282 miglia) in tutto il continente. Se si intraprende la Trans-African Highway Network, ha concluso UNECA, “Il nostro continente sarà posto in una posizione di forza in termini di fattore più positivo per l’unità: la creazione di legami fisici tra i nostri paesi”.

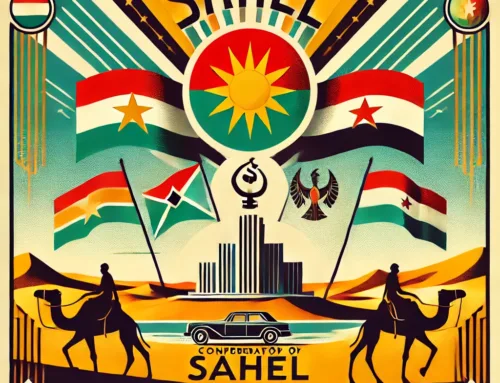

Alcune delle rotte pianificate sul TAH includono Tripoli, Libia, a Windhoek, Namibia, (9.610 km / 5971 miglia), Il Cairo, Egitto, a Dakar, Senegal, (8.636 km / 5366 miglia) e Algeri a Lagos (4504 km / 2799 miglia). Solo uno di questi percorsi, l’Autostrada Trans-Saheliana di 4.500 km (2796 miglia) tra Dakar e N’Djamena in Ciad, è stato completato con l’aiuto della Cina. La costruzione è stata lenta sul TAH, con diversi standard di costruzione nei paesi, finanziamenti inadeguati per la manutenzione e gli aggiornamenti, lo sgretolamento delle strade già costruite a causa delle condizioni climatiche e del terreno e conflitti civili citati come ragioni. Inoltre, i limiti al prestito imposti dall’FMI sono stati un ostacolo ai progetti di sviluppo di infrastrutture veloci come le autostrade.

la Cina ha un ruolo importante nello sviluppo del sistema autostradale transcontinentale africano. C’è una componente ferroviaria per il TAH, come ha notato van Staden, di cui la prima fase, che dovrebbe iniziare quest’anno con una data di completamento del 2022, è un aggiornamento da 2,2 miliardi di dollari alla linea ferroviaria di 1,228 km (763 miglia) che già collega Dakar. e Bamako, in Mali. Il progetto è attuato dal Programma per lo sviluppo delle infrastrutture in Africa della Banca africana di sviluppo ed è sostenuto dall’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale. Nel 2015, il Senegal e il Mali hanno firmato ciascuno il proprio accordo con la China Railway Construction Corporation. L’accordo del Senegal è ammontato a $ 1,24 miliardi attraverso un prestito cinese, mentre il Mali ha finalizzato un accordo $ 1,5 miliardi, come parte di accordi aggiuntivi tra cui $ 8 miliardi di collegamento ferroviario tra il Mali e il porto di Conakry in Guinea.

Quindi autostrade che attraversino l’Africa e uniscano porti sia sulla costa orientarle che su quella occidentale.

Uno dei principali Port è quello in Tanzania, il progetto Bagamoyo. Ma ad esso si aggiungono atri porti e numerose autostrade che li collegano.

Dal 2010 la Cina ha impegnato oltre 100 miliardi di dollari per lo sviluppo di progetti commerciali in Africa e da allora la colonizzazione finanziaria dell’Africa da parte del paese asiatico è solo aumentata.

Durante il vertice 2018 del Forum per la cooperazione tra Cina e Africa (FOCAC), il presidente Xi Jinping ha annunciato un nuovo fondo comune da $ 60 miliardi per lo sviluppo dell’Africa come parte di una serie di nuove misure per rafforzare i legami tra Cina e Africa.

Secondo uno studio condotto dalla China-Africa Research Initiative presso la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, la Cina ha prestato un totale di 143 miliardi di dollari a 56 nazioni africane messi a disposizione principalmente dall’Export-Import Bank of China e dalla China Development Bank.

Per settore, circa un terzo dei prestiti era destinato a finanziare progetti di trasporto, un quarto all’energia e il 15% destinato all’estrazione di risorse, compresa l’estrazione di idrocarburi. Solo l’1,6% dei prestiti cinesi è stato dedicato ai settori dell’istruzione, della sanità, dell’ambiente, alimentare e umanitario, a conferma che tutto ciò che interessava alla Cina era costruire un gigantesco polo di approvvigionamento commerciale e militare.

Quindi collegamenti marittimi attuando quella che è la “via marittima della seta” che permetterebbe di congiungere Cina con l’Africa e da lì espandersi in Europa e sul Mediterraneo e sull’Atlantico.

Uno dei nodi cruciali per questa politica di sviluppo rimane il porto di Gwadar, il progetto di punta del China-Pakistan Economic Corridor. Un investimento da oltre 50 Miliardi di dollari. Questo nodo costituirebbe il punto di connessione Oriente Africa.

Le autorità indiane si oppongono perché il corridoio passa sul territorio conteso del Kashmir.

I rappresentanti cinesi e pakistani hanno firmato cinque accordi e un memorandum d’intesa. Gli accordi istituiscono le città di Piung (Cina) e Gwadar come “città sorelle” e gli scali di Gwadar e Tianjin come “porti sorelle”; poi creano sodalizi tra il governo distrettuale di Gwadar e la China Overseas Ports Holding Company (Cophc), compagnia che gestisce il porto pakistano.

Il porto di Gwadar è stato scelto per la sua posizione strategica. La città è chiamata la “porta del vento”, a metà strada tra Medio oriente, Asia centrale e Asia del sud. Il piano comprende il primo porto d’acqua profonda del Paese, la zona di libero scambio e 50 chilometri di spazio destinati alle banchine. Esso assicura alla Cina un accesso diretto sul mar Arabico.

Da li a Bagamoyo, un piccolo porto di pescatori a circa 45 miglia a nord di Dar es Salaam, in Tanzania, che potrebbe diventare il più grande porto per container dell’Africa nei prossimi 10 anni. Parte del finanziamento di 10 miliardi di dollari proverrà dal fondo sovrano del Sultanato dell’Oman e dalla Exim Bank cinese, mentre il progetto è stato affidato alla China Merchants Holdings. I moli e le banchine si estenderanno lungo 10 miglia di costa e movimenteranno 20 milioni di container all’anno, più di Rotterdam, il porto più grande d’Europa. Le autorità tanzaniane affermano che creerà una rivoluzione industriale in un Paese prevalentemente rurale dove il 70% della popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà.

Attraverso terra poi dalla Tanzania ai nuovi porti sulla costa Atlantica in Angola, Congo, Nigeria. E da quei porti verso l’America latina.

Poco tempo fa ministro degli esteri cinese ha scritto di proprio pugno un articolo pubblicato da diversi giornali dell’area che si estende dai Caraibi al Sud America. È un appello alla cooperazione, perché la zona dell’America Latina rappresenta «l’estensione naturale della Via della Seta». Il ministro Wang Yi ne è convinto: «Servono sinergie e un programma comune che favorisca la creazione di una road map degli interventi».