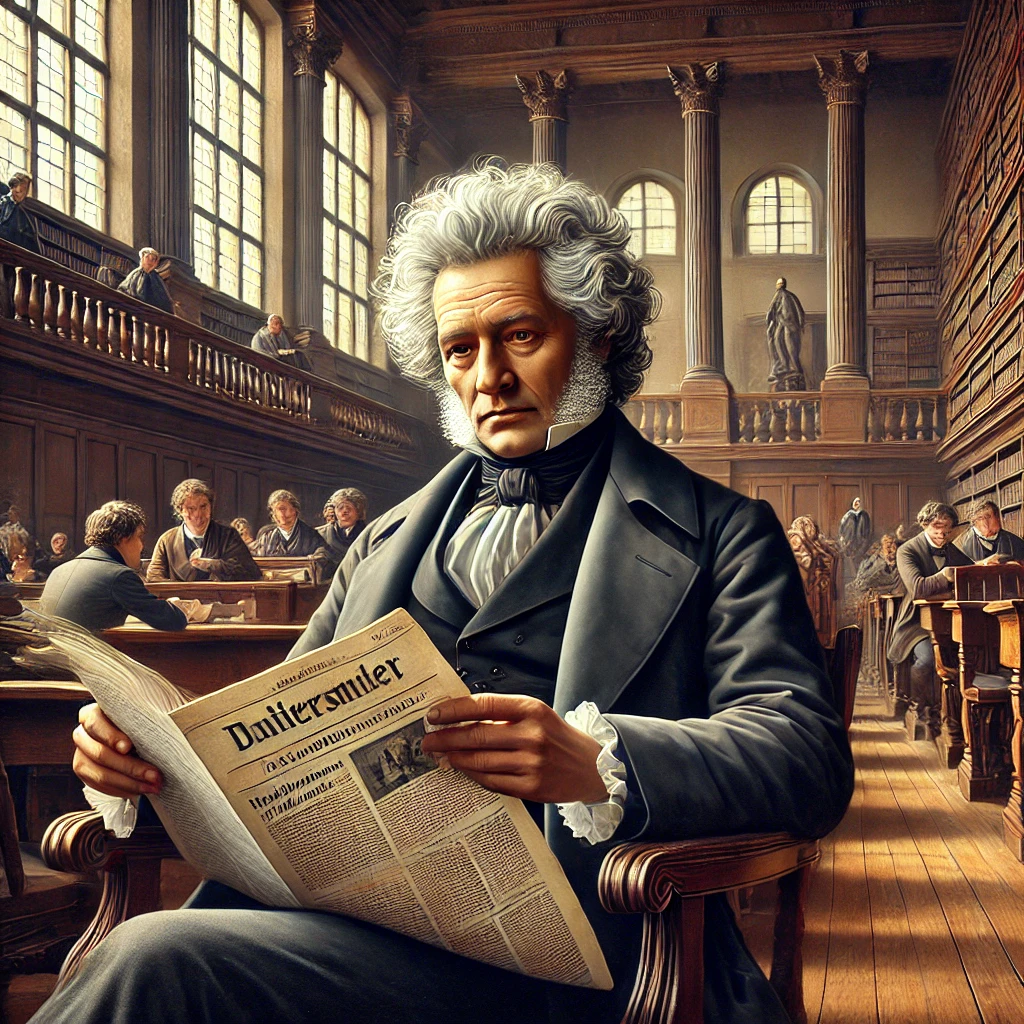

La lettura dei giornali come preghiera laica: dalla riflessione di Hegel all’era digitale

Georg Wilhelm Friedrich Hegel affermava che “la lettura del giornale ogni mattina è la preghiera laica dell’uomo moderno”. Con questa espressione, il filosofo tedesco sottolineava il ruolo fondamentale della stampa nel plasmare la coscienza collettiva e nel collocare l’individuo in un orizzonte più ampio della propria esistenza privata.

Se ai tempi di Hegel il giornale rappresentava il ponte quotidiano tra il cittadino e il mondo, oggi quel ponte si è trasformato in un oceano sconfinato di informazioni digitali. L’atto rituale di sfogliare un giornale al mattino, con la sua scansione ordinata delle notizie, è stato sostituito dallo scrolling compulsivo dei social media, dalle notifiche continue e da un flusso informativo ininterrotto. “Oggi non leggiamo più, scorriamo”, ha osservato il sociologo Zygmunt Bauman, descrivendo la trasformazione del nostro rapporto con l’informazione.

Ricordo che da giovane ero abituato a vedere arrivare a casa la mazzetta con i giornali. Era un rito quotidiano, quasi sacro, che scandiva l’inizio della giornata. Mio padre, giornalista, si dedicava ogni giorno alla lettura attenta dei quotidiani. Nella mazzetta non mancavano mai i principali giornali italiani, qualche rivista settimanale e due testate estere: Le Mondee The Times di Londra. Quest’ultimo aveva una rubrica che riportava avvenimenti, feste, inviti e necrologi, offrendo così uno spaccato dettagliato della vita pubblica e privata. Ancora oggi, con la stessa attenzione, mi dedico alla lettura quotidiana dei giornali, mantenendo vivo un rito che considero essenziale per la mia consapevolezza del mondo.

Molti grandi uomini della storia hanno riconosciuto il valore dell’informazione giornalistica. Winston Churchill iniziava la giornata leggendo numerosi quotidiani per avere una visione globale degli eventi. Indro Montanelli considerava la lettura dei giornali un esercizio indispensabile per comprendere la politica e la società. John F. Kennedy era noto per la sua abitudine di consultare diverse testate per ottenere prospettive multiple. Napoleone Bonaparte faceva arrivare resoconti giornalieri sui principali avvenimenti, convinto che l’informazione fosse uno strumento strategico essenziale. Anche Albert Einstein riteneva che la conoscenza degli eventi fosse fondamentale per comprendere l’evoluzione della società.

Se Hegel sosteneva che lo Spirito si realizza nella storia e che la coscienza dell’individuo si sviluppa in rapporto alla società, allora il giornale ottocentesco era un mezzo di formazione del cittadino moderno. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a un sovraccarico informativo che rischia di frammentare la consapevolezza, più che ampliarla. L’informazione digitale svolge ancora questa funzione o, al contrario, la disgrega? “Siamo passati dall’epoca della scarsità di informazione a quella della sua bulimia”, affermava Umberto Eco, prefigurando i rischi della post-verità e della sovrabbondanza di notizie.

Il rischio attuale è che l’informazione non sia più uno strumento di consapevolezza critica, ma un aggregato di contenuti progettati per catturare l’attenzione e rafforzare convinzioni preesistenti. Se il giornale tradizionale offriva una visione coerente della realtà, oggi il feed personalizzato frammenta la conoscenza in bolle informative, dove il lettore è sempre più un consumatore passivo che un cittadino attivo. La crescente dipendenza dagli algoritmi per la selezione delle notizie rappresenta un ulteriore pericolo: ciò che vediamo è determinato non dalla rilevanza oggettiva, ma dall’engagement che può generare. “Se qualcosa è gratis, allora il prodotto sei tu”, ha avvertito Jaron Lanier, pioniere della realtà virtuale, riferendosi all’informazione digitale pilotata dagli algoritmi.

Se la lettura dei giornali era la preghiera laica dell’uomo moderno, quale potrebbe essere la preghiera dell’uomo postmoderno? Forse, non si tratta di rifiutare l’evoluzione tecnologica, ma di reimparare a leggere criticamente, a selezionare fonti affidabili, a distinguere tra informazione e propaganda, tra approfondimento e superficialità. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale e gli algoritmi determinano cosa vediamo e leggiamo, il compito dell’individuo non è solo informarsi, ma educarsi a un nuovo senso critico.

Recuperare la lettura consapevole potrebbe rappresentare una forma di resistenza culturale: scegliere fonti autorevoli, approfondire gli argomenti, cercare voci alternative rispetto alla propria bolla informativa. “La cultura è ciò che rimane quando si è dimenticato tutto”, diceva il premio Nobel Jean-Claude Carrière. Così, la preghiera laica di Hegel può trasformarsi da un atto meccanico in un esercizio attivo di pensiero critico.

L’idea del giornale come preghiera del mattino non è affatto superata: essa ci richiama al bisogno di un rito quotidiano che ci colleghi al mondo e ci aiuti a comprenderlo. Ma perché questo rito non si trasformi in un atto inconsapevole, è necessario uno sforzo attivo, un ritorno alla profondità e alla riflessione. Solo così potremo evitare che il mare dell’informazione digitale ci travolga, trasformando la consapevolezza in confusione e la conoscenza in semplice rumore di fondo. Come sosteneva Thomas Jefferson: “Una democrazia non può essere ignorante e libera allo stesso tempo”. L’informazione di qualità è il pilastro su cui si regge una società democratica e consapevole.

Fonti

Bauman, Z. (2011). Modernità liquida. Laterza. Carrière, J. C. (2010). Non sperate di liberarvi dei libri. La Nave di Teseo. Eco, U. (2016). Pape Satàn Aleppe: Cronache di una società liquida. La Nave di Teseo. Hegel, G. W. F. (1821). Lineamenti di filosofia del diritto. Jefferson, T. (1816). Lettera a Charles Yancey. Lanier, J. (2010). You Are Not a Gadget: A Manifesto. Penguin. Montanelli, I. (2002). Storia d’Italia.