mappa politica del Sahara (IA)

di Gianroberto Costa – Postaerea.news

Pubblicato il 5 ottobre 2025

Tag: geopolitica, Europa, Mediterraneo, Africa, diritti umani

Il deserto è un luogo che non tollera la finzione. Tutto ciò che non è vero, evapora.

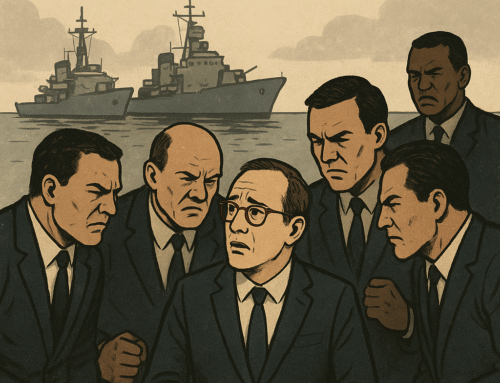

L’Unione Europea è tornata a guardare verso sud, ma con l’imbarazzo di chi non sa se parlare di diritto o di necessità.

Il Sahara Occidentale, ultima colonia d’Africa, è di nuovo al centro dei tavoli di Bruxelles. Non per un risveglio etico, ma per una serie di sentenze che le ricordano quanto la coerenza sia un lusso che la politica non si concede più.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che quel territorio non appartiene al Marocco. Eppure l’Europa continua a commerciare con Rabat come se quel deserto facesse parte del regno, o, più esattamente, come se fosse conveniente che lo fosse.¹

Nel 2025 la Commissione ha varato un nuovo pacchetto di accordi che introduce l’etichetta “origine Sahara Occidentale” sui prodotti agricoli e ittici.² È un gesto di precisione formale, un modo elegante per dire che la legge è salva, anche se la verità non lo è.

A Bruxelles si parla di adeguamento tecnico. Ma dietro la formula tecnica si nasconde un compromesso antico: chiudere gli occhi pur di non rompere un equilibrio.

Il Marocco non è un vicino qualunque. Controlla le rotte migratorie, collabora contro il jihadismo nel Sahel, custodisce snodi energetici e commerciali verso l’Africa occidentale.

Difficile pensare che l’Europa voglia rischiare tutto questo per un principio.

Washington, intanto, ha riconosciuto la sovranità marocchina sul Sahara in cambio della firma degli Accordi di Abramo.³

L’Europa osserva, aggiusta le parole e continua a comprare.

Dal 1975 i Sahrawi vivono tra due confini: a ovest, nelle città dove sventola la bandiera di Rabat; a est, nei campi profughi di Tindouf, in Algeria.

Il muro di sabbia, lungo quasi tremila chilometri, separa la ricchezza dall’assenza, il mare dal silenzio.

È un confine che non si muove da trent’anni.

L’ONU lo osserva, impotente, come si osserva un orologio fermo.

Albert Camus scrisse che “non c’è niente di più definitivo di un conflitto sospeso: congela la storia e lascia marcire la verità.”

Il Sahara ne è la prova.

L’etichetta europea non cambia le cose.

Un cartellino non è autodeterminazione, e una clausola commerciale non può sostituire un referendum promesso nel 1991 e mai realizzato.⁴

Si parla di equilibrio sostenibile. Ma l’equilibrio, qui, somiglia alla rassegnazione.

Come se il diritto fosse un ornamento da esibire finché non disturba i rapporti economici.

Mentre Bruxelles discute, il mondo si muove.

Gli Stati Uniti preparano investimenti miliardari nelle regioni del Sahara sotto controllo marocchino.⁵

La Spagna ha abbandonato la sua storica neutralità e appoggia la proposta marocchina di autonomia.⁶

L’Algeria ha tagliato i ponti e il gas, accusando l’Europa di tradimento.

Anche il Regno Unito si è schierato con Rabat.⁷

Il Sahara, più che un deserto, è diventato una mappa morale dell’Occidente: da una parte le democrazie del diritto, dall’altra quelle della convenienza.

Il piano marocchino di autonomia promette una gestione interna dei sahrawi sotto la sovranità di Rabat.

È una soluzione che suona bene, perché non chiede scelte radicali.

Ma un’autonomia concessa non è libertà. È un’altra forma di attesa.

Nei campi di Tindouf, le nuove generazioni non ricordano più la Spagna coloniale né credono all’Europa.

Sono cresciute nella sabbia e nella sospensione, e hanno imparato che “l’ingiustizia duratura è quella che diventa paesaggio”, come scrisse Abdellatif Laâbi.

L’Unione Europea resta lì, impassibile e distratta.

Potenza normativa, ma fragile potenza morale.

Garante dei diritti quando non costano troppo.

Il nuovo accordo con Rabat è il suo ritratto più sincero: un atto di equilibrio fra legge e interesse, dove la legge serve a decorare l’interesse.

Hans Kelsen avrebbe detto che “la politica, quando non è limitata dal diritto, diventa arbitrio.”⁸

E Camus avrebbe aggiunto che i conflitti sospesi sono i più mortali, perché corrodono la verità giorno dopo giorno.

Il deserto è un luogo dove l’uomo impara a scegliere tra l’essenziale e l’illusione, ricordava Saint-Exupéry.

L’Europa, nel suo deserto politico, non ha ancora deciso cosa vuole essere.

Ne avevamo già scritto su Postaerea, quando raccontammo della “Rotta del grano” e del “mare di sabbia” dove la geopolitica si confonde con la morale.

Il Sahara Occidentale torna oggi a dirci la stessa cosa: che l’Occidente, nel tentativo di conciliare commercio e coscienza, rischia di perdere entrambi.

Perché a volte, nel deserto, non basta cambiare rotta.

Bisogna fermarsi, guardare il vento e capire da che parte spinge davvero la storia.

NOTE

1. Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza 21 dicembre 2016, Conseil UE / Front Polisario (C-104/16 P); Sentenza 29 settembre 2021, Front Polisario / Conseil UE (T-279/19).

2. Commissione Europea, EU–Morocco trade deal amendment proposal, settembre 2025 – Reuters, “Morocco, EU reach new trade deal including Western Sahara products”, 2 ottobre 2025.

3. U.S. State Department, “Recognition of Moroccan sovereignty over Western Sahara”, 10 dicembre 2020; White House Archive, Accordi di Abramo, sezione Marocco–Israele.

4. Nazioni Unite, MINURSO Mandate, S/RES/690 (1991) e successive proroghe.

5. El País International, “U.S. exploring an economic solution to Western Sahara conflict after 50 years of stalemate”, agosto 2025.

6. El País España, “La UE reforma los acuerdos comercial y pesquero con Marruecos per soddisfare la giustizia europea”, 1 ottobre 2025.

7. The Guardian, “UK swings behind Morocco’s autonomy proposal for Western Sahara”, giugno 2025.

8. Hans Kelsen, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1966.