Ne

La giustizia senza processo e il potere dei vincitori

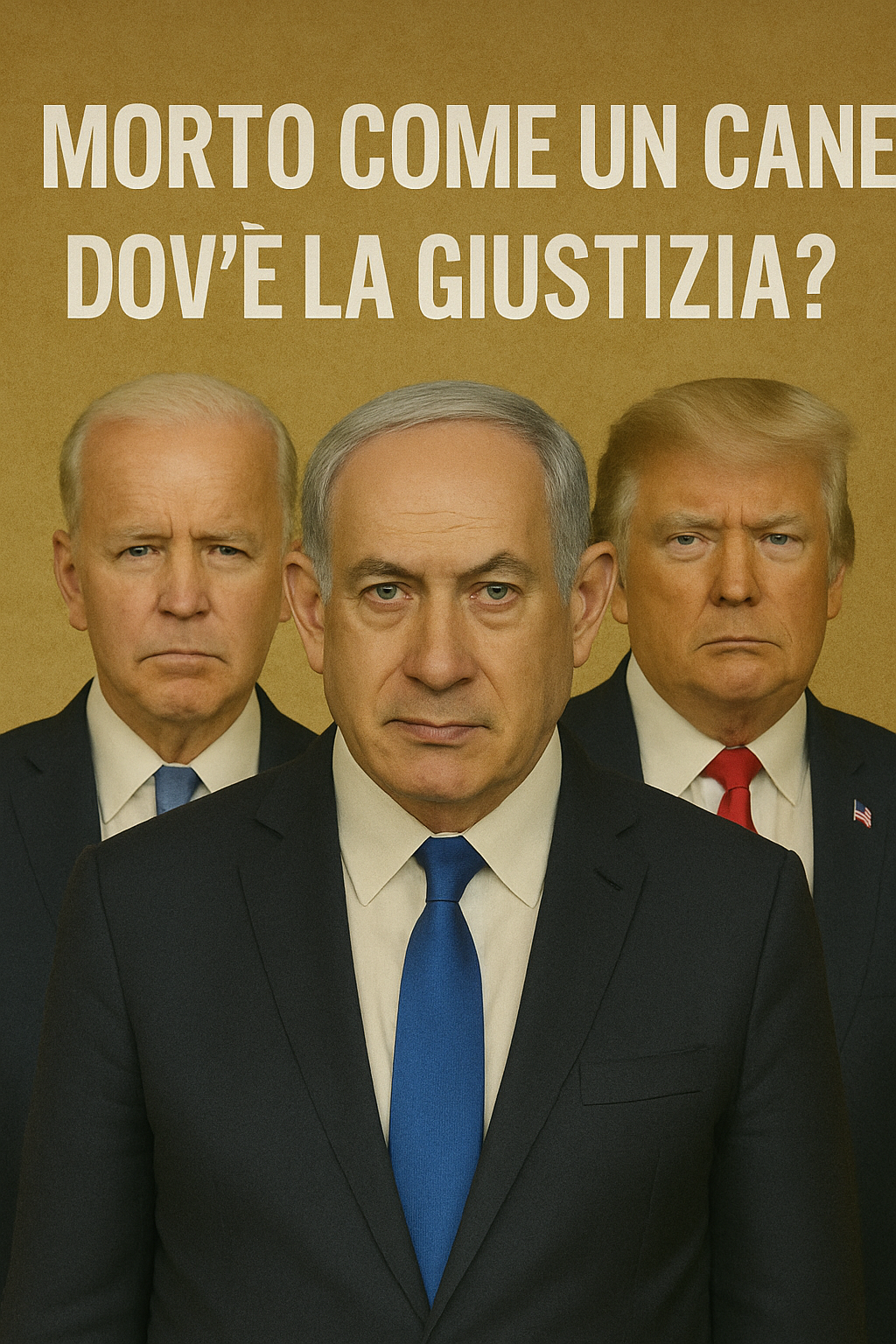

Sempre più spesso i leader mondiali celebrano la morte di un nemico come se fosse giustizia. Lo fanno davanti alle telecamere, con frasi dure, talvolta trionfalistiche, che trasformano un’operazione militare o un’esecuzione in un rito politico. Ma la giustizia, nei principi democratici, non si identifica con la vendetta: nasce da un processo, con prove, contraddittorio, diritti delle parti.

Donald Trump, oggi presidente degli Stati Uniti, nel 2019 annunciò l’uccisione del capo dell’ISIS Abu Bakr al-Baghdadi con parole destinate a restare negli archivi: «È morto come un cane. Piagnucolando, urlando, gridando»¹. Non il linguaggio della giustizia, ma quello dell’umiliazione. Joe Biden, allora presidente e oggi ex, nel 2022 dichiarò, dopo il drone che aveva colpito Ayman al-Zawahiri, leader di al-Qaeda: «La giustizia è stata compiuta»². Due anni dopo, commentando la morte del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, aggiunse che si trattava di «una misura di giustizia»³. Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, ha fatto dichiarazioni analoghe: «Abbiamo ucciso Sinwar, abbiamo ucciso Deif, abbiamo ucciso dirigenti di Hamas»⁴. In tutti questi casi la parola “giustizia” viene piegata a coincidere con l’eliminazione fisica del nemico.

A metà settembre 2025 Netanyahu è andato oltre, paragonando Israele a Sparta: «Diventeremo sia Atene che Sparta, forse persino una super-Sparta»⁵. Lo ha detto in un momento delicato, con il Paese accusato di ignorare i richiami della Corte Penale Internazionale e di condurre una guerra senza limiti. Il paragone non è casuale. Sparta era la città militare per eccellenza, una comunità educata alla guerra, dove tutto era subordinato alla disciplina delle armi. Ma perfino a Sparta il potere non era arbitrario: i re giuravano ogni mese di rispettare le leggi, e gli efori — magistrati civili — promettevano sostegno solo se il giuramento era mantenuto. In altre parole, anche nella polis più militarizzata, i sovrani erano vincolati al nomos, la legge intesa come principio ordinatore della vita collettiva. Netanyahu ha evocato la forza della spada, dimenticando la lezione della legge.

Il punto si fa allora più ampio. Che diritto ha il vincitore di processare il vinto? Dopo la Seconda guerra mondiale i processi di Norimberga hanno segnato un passaggio storico. Ventidue dirigenti nazisti furono giudicati dal Tribunale militare internazionale per crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l’umanità: dodici furono condannati a morte, sette ricevettero pene detentive, tre furono assolti⁶. Nei processi successivi, organizzati dagli Stati Uniti, furono coinvolti 199 imputati, con 161 condanne e 37 pene capitali. Non fu un processo perfetto. Fu, però, il primo tentativo di stabilire che la legge vale anche dopo la guerra.

Le critiche non mancarono. Il presidente della Corte Suprema americana, Harlan Fiske Stone, definì Norimberga «un linciaggio di alto livello»⁷. Robert H. Jackson, capo dell’accusa statunitense, replicò fin dall’arringa: o i vincitori giudicano i vinti, oppure i vinti giudicano se stessi, e la storia aveva già dimostrato che questa seconda strada porta all’impunità. Ma il sospetto di “giustizia dei vincitori” resta, come resta l’obbligo di garantire procedure imparziali e regole chiare, per distinguere la giustizia dalla vendetta.

Il processo a Saddam Hussein nel 2006, concluso con la condanna a morte e l’impiccagione, mostra quanto fragile sia questa distinzione. Giudicare un dittatore responsabile di massacri era necessario. Ma il tribunale iracheno, istituito sotto occupazione americana, fu segnato da pressioni politiche, violenze contro gli avvocati della difesa e tempi processuali compressi. Human Rights Watch e Amnesty International denunciarono la mancanza di garanzie⁸. Punire Saddam non cancellava i dubbi: più che giustizia, sembrava un’estensione della guerra con altri mezzi.

Anche sul piano internazionale i confini restano scivolosi. L’uccisione di Qassem Soleimani nel 2020, generale iraniano colpito da un drone americano, è stata giudicata illegale dalla Relatrice speciale dell’ONU sulle esecuzioni extragiudiziali, Agnès Callamard⁹. Secondo il diritto internazionale, la forza letale è legittima solo in caso di necessità immediata e minaccia imminente. Lo standard non è “colpire il nemico dovunque si trovi”: è valutare proporzionalità e legalità.

Trump ha reso la pena di morte un tratto distintivo della sua politica interna. Nel suo primo mandato ha riattivato le esecuzioni federali dopo diciassette anni e, nel 2024, ha promesso di «perseguire con vigore la pena capitale» per «stupratori, assassini e mostri»¹⁰. La pena di morte è materia di legittimo dibattito. Ma quando diventa uno slogan identitario, il centro si sposta dalle garanzie processuali al rituale dell’esecuzione.

Un processo non è un favore all’imputato. È la garanzia che il potere non uccida in modo arbitrario, che le prove siano pubbliche e verificabili, che la colpa sia accertata in tribunale. Senza processo, la democrazia si assottiglia fino a confondersi con l’arbitrio.

Qui torna utile la lezione di Carlo Cattaneo (1801–1869), milanese, repubblicano, federalista, protagonista delle Cinque Giornate e fondatore della rivista Il Politecnico. Per Cattaneo la libertà era inseparabile dalla legge, e la legge era l’unico limite al potere. Scriveva: «Quoties dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem respondendum erit»¹¹ — quando l’interpretazione è dubbia, bisogna rispondere a favore della libertà. Anche il peggior criminale resta un uomo, e ha diritto a difendersi davanti a un giudice imparziale. La vera forza di una società civile non è dire «abbiamo ucciso», ma poter affermare «abbiamo giudicato secondo giustizia».

Se si vuole davvero evocare Sparta, allora bisogna ricordarla per intero: non solo città militare, ma comunità vincolata al nomos, la legge che ordina e limita il potere. La sicurezza è un obiettivo legittimo. La giustizia è un metodo. Confondere l’una con l’altra significa trasformare il nemico in oggetto di eliminazione e dimenticare il cittadino da proteggere.

Note

- Trascrizione Casa Bianca, conferenza di Donald Trump sulla morte di Abu Bakr al-Baghdadi, 27 ottobre 2019.

- Dichiarazione di Joe Biden, 1 agosto 2022, dopo l’uccisione di Ayman al-Zawahiri.

- Dichiarazione di Joe Biden, 2024, sulla morte di Hassan Nasrallah.

- Dichiarazioni di Benjamin Netanyahu nel 2024 e 2025 sugli omicidi mirati dei leader di Hamas, fra cui Mohammed Deif e Mohammed Sinwar.

- Dichiarazione di Benjamin Netanyahu, 17 settembre 2025, sul paragone Israele–Sparta, con successive reazioni politiche.

- Dati ufficiali sul Tribunale di Norimberga (1945–1949), processi IMT e “Subsequent Trials”.

- Harlan Fiske Stone, Chief Justice degli Stati Uniti, citazione privata sul Tribunale di Norimberga.

- Rapporti di Human Rights Watch e Amnesty International sul processo a Saddam Hussein, 2006.

- Rapporto di Agnès Callamard, Relatrice speciale ONU, 2020, sull’uccisione di Qassem Soleimani.

- Politiche federali USA sulla pena di morte: riattivazione delle esecuzioni (2020) e dichiarazioni di Donald Trump (2024).

- Carlo Cattaneo, scritti politici (cit. da Quoties dubia interpretatio libertatis est…).