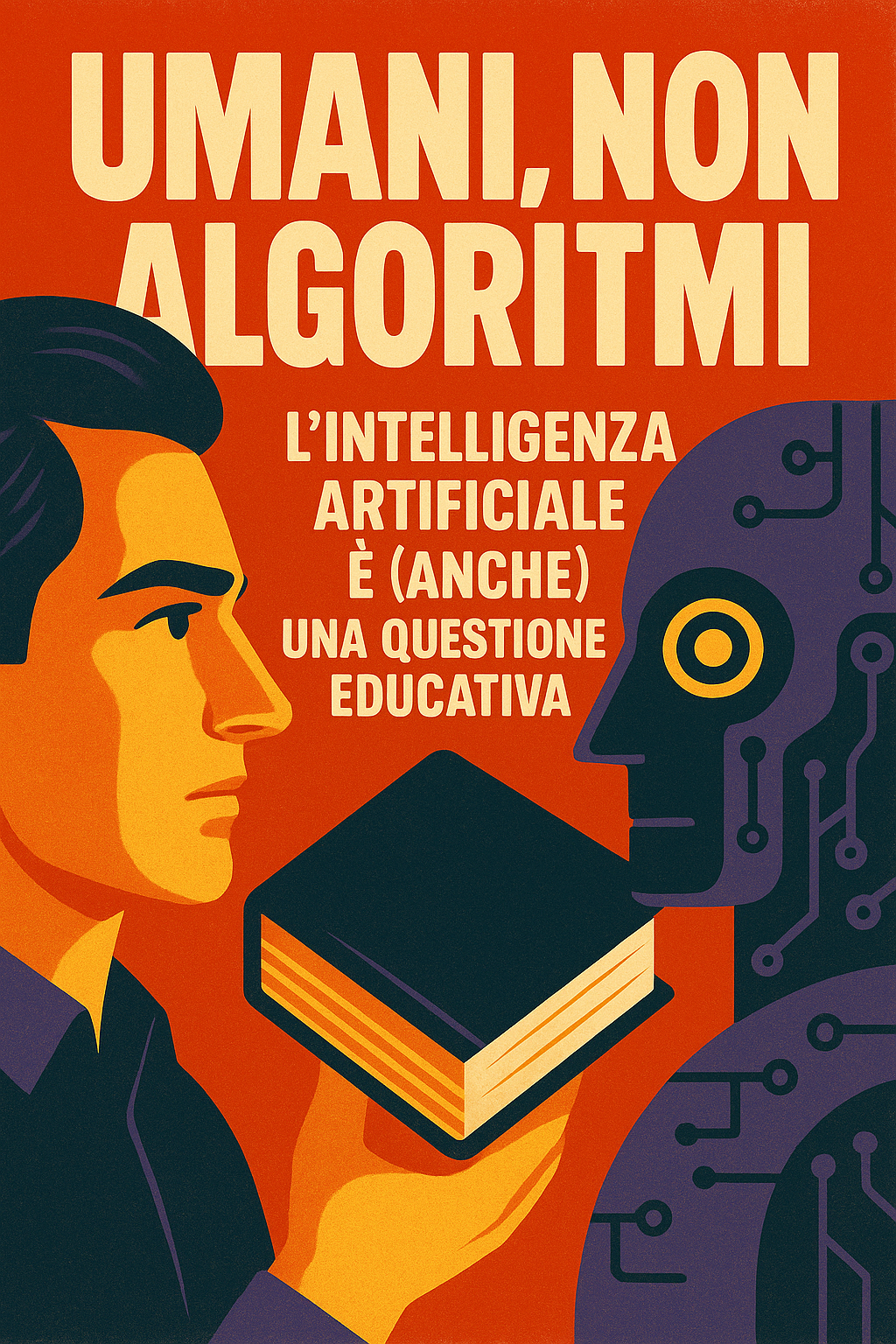

Umani non algoritmi

di Gianroberto Costa

Il futuro è arrivato, ma non è stato distribuito equamente.

La celebre frase di William Gibson si adatta oggi perfettamente all’era dell’intelligenza artificiale. Dopo aver creduto che la rivoluzione digitale avrebbe democratizzato la conoscenza, ci troviamo immersi in un mondo in cui le disuguaglianze si sono acuite, i dati si concentrano nelle mani di pochi e l’infosfera è sempre più manipolabile.

Ora, con l’irruzione dell’intelligenza artificiale generativa, la posta in gioco si è fatta ancora più alta.

L’IA non è più solo uno strumento: sta ridefinendo i nostri processi cognitivi, il nostro modo di apprendere, di lavorare, di decidere. Sta, in sostanza, ridisegnando l’umano.

L’ideologia dell’algoritmo

Al Festival dell’Economia di Trento, il Nobel per l’Economia Daron Acemoglu ha lanciato un monito:

“Bisogna rifuggire dall’ideologia dominante di AI più intelligente dell’uomo e abbracciare una visione di AI a favore dell’uomo, in cui le macchine non devono essere più potenti degli umani ma piuttosto dovrebbero essere un complemento alle loro abilità”.

Non è un rifiuto del progresso. È un rifiuto dell’ingenuità culturale con cui stiamo delegando alle macchine il potere di scegliere, suggerire, influenzare.

Acemoglu rilancia una visione umanistica: le macchine devono aumentare le capacità umane, non sostituirle.

E per farlo serve una parola chiave: educazione.

Un’IA al servizio dell’uomo è possibile solo se l’uomo è formato a restare al centro. A discernere, a riflettere, a scegliere.

Un codice della strada per l’intelligenza artificiale

Un pensiero condiviso anche da Padre Paolo Benanti, teologo e membro del Comitato ONU per l’IA, intervenuto al Consiglio Comunale di Milano:

“Quando abbiamo costruito le automobili, ci siamo dati un codice della strada. Ora serve un codice per l’intelligenza artificiale”.

Serve un’architettura morale, giuridica e sociale che impedisca alla macchina di invadere spazi propri dell’umano.

Benanti propone di ispirarsi ai principi costituzionali, come bussola per evitare che l’algoritmo diventi un potere opaco.

La vera piattaforma abilitante non è il cloud, ma l’uomo stesso.

E il libro?

Ma tutto questo ci porta a un’altra domanda: che fine farà il libro?

Nel mondo di TikTok e dei reel, dove il contenuto è breve, emotivo, istantaneo, la lettura lineare e meditativa rischia di diventare un’abitudine d’élite.

Eppure, per secoli il libro ha formato menti capaci di argomentazione, complessità, critica. Il libro è stato, ed è, uno strumento di democrazia.

Non è un caso se Ray Bradbury, in Fahrenheit 451, immaginava un mondo in cui i libri venivano bruciati per evitare che la gente pensasse.

Il problema, oggi, non è il rogo, ma l’oblio. Non serve bruciare i libri se nessuno li legge più.

Non serve censurare i giornali se vengono ignorati in favore di video virali che durano 12 secondi.

Dalla parola stampata alla video-oralità

La migrazione dai libri ai video, dai giornali ai podcast, non è solo un cambio di formato. È un cambio di paradigma cognitivo.

Stiamo passando da una cultura scritta, sequenziale, lenta, a una cultura visiva, frammentata, istantanea.

YouTube sostituisce i manuali. Spotify prende il posto dei romanzi. I podcast affiancano, e in certi casi sostituiscono, le aule.

Questo cambiamento è irreversibile. Ma non necessariamente decadente.

Il rischio più grande è che questa transizione omogeneizzi il pensiero, appiattisca la complessità, trasformi l’accesso alla conoscenza in un algoritmo predittivo.

Le biblioteche, da questo punto di vista, restano uno degli ultimi spazi realmente democratici. Un luogo in cui si può scegliere cosa leggere, senza essere suggeriti da un algoritmo. Un luogo in cui, gratuitamente, si può ancora pensare.

Pensare quantico

Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi, celebrando i cento anni della meccanica quantistica, ha detto:

“Ogni scoperta scientifica aumenta il potere dell’uomo sulla natura. Ma tocca alla società decidere come usarlo”.

Parisi ci ricorda che il pensiero quantico ha spezzato l’illusione della linearità. E questo vale anche per il nostro modo di pensare l’intelligenza artificiale: non possiamo affrontarla con strumenti vecchi, ma dobbiamo imparare a muoverci in un ambiente sfumato, incerto, interdipendente.

Il futuro? Un pianeta d’acqua

Infine, la voce visionaria di Jeremy Rifkin, che nel suo ultimo libro Planet Aquapropone di rinominare la Terra come Pianeta Acqua.

Secondo Rifkin, il futuro sarà determinato dall’acqua, non dalla terra.

E le tecnologie emergenti — IA, rinnovabili, stampanti 3D — dovranno servire non a dominare, ma a riequilibrare il rapporto tra uomo e ambiente.

Non prevede un futuro dominato dalle Big Tech, ma da bio-regioni distribuite, capaci di cooperare per sopravvivere.

Il dovere dell’educazione

La vera sfida, allora, non è diventare più potenti delle macchine. È diventare più capaci come esseri umani.

Non basta imparare a usare le tecnologie: dobbiamo educare a comprenderle, a valutarle, a umanizzarle.

Se vogliamo che i libri, le biblioteche, la stampa libera e il pensiero critico non spariscano in un mare di contenuti istantanei, dobbiamo cominciare da qui: dall’educazione culturale come diritto e come dovere.

Restare umani, oggi, significa anche difendere il tempo lungo della lettura, la complessità della parola scritta, la pluralità delle voci.

E forse anche rispondere, con coraggio, alla domanda che Bradbury lasciava in sospeso:

se un giorno i libri sparissero davvero, chi saremmo noi senza memoria?

Bibliografia

• Bradbury, R. (1953). Fahrenheit 451. Ballantine Books.

• Acemoglu, D. (2025). Intervista di Luca Tremolada e Laura Della Porta. Il Sole 24 Ore, Festival dell’Economia di Trento.

• Benanti, P. (2025). Intervento al Consiglio Comunale di Milano sull’intelligenza artificiale. In Corriere della Sera e atti pubblici del Comune di Milano.

• Parisi, G. (2025). Il secolo dei quanti: dal computer al laser la fisica cambia il mondo. Intervista di Luca Fraioli. la Repubblica.

• Rifkin, J. (2025). Planet Aqua. Milano: Mondadori (in uscita).

• Fondazione Pensiero Solido. (2025). Il futuro del libro nell’era dell’intelligenza artificiale. Evento tenutosi il 9 giugno presso Cefriel, Milano. Parte del ciclo: Intelligenza Artificiale. E noi? Una sfida alla nostra umanità.

• Gibson, W. (2003). “The future is already here — it’s just not evenly distributed.” Intervista a The Economist.